Sommaire

Le cancer du sein occupe la première place en termes d’incidence et de mortalité chez la femme

Le cancer du sein concerne 1 femme sur 8

Octobre est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, une maladie de plus en plus fréquente chez les femmes et plus rarement chez les hommes qui représentent 1% des cancers du sein diagnostiqués.Le cancer du sein concerne 1 femme sur 8. Il occupe la première place en termes d’incidence et représente la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Selon (Frikha & Chlif, 2021) on estime que chaque année un million de femmes dans le monde sont diagnostiquées d’un cancer du sein (dont 58 459 nouveaux cas en France en 2020) et que plus de 410 000 d’entre-elles dans le monde sont susceptibles de mourir de cette pathologie (12 146 décès par an en France).

Le cancer du sein est multifactoriel

Facteurs reproductifs, hormonaux ou génétiques

L’incidence du cancer du sein chez la femme est expliquée partiellement par des facteurs de risque bien établis comme les facteurs reproductifs, hormonaux ou génétiques. Selon (Sancho-Garnier & Colonna, 2019) la mortalité par cancer du sein décroît depuis, une trentaine d’années dans les pays les plus industrialisés comme en France grâce au réduction des traitements hormonaux, aux diagnostics précoces et à l’amélioration des traitements.

Facteurs de risque liés à l’hygiène de vie et la nutrition

Selon (SPF, 2022) qui cite l’étude (CIRC, 2018), on estimait en France métropolitaine qu’en 2015, les cancers du sein chez les femmes de plus de 30 ans étaient attribuables à la consommation d’alcool 15,1% et au tabagisme 4,4%. Selon cette étude, 10,6 % des cancers du sein post-ménopausiques (femmes de plus de 50 ans) étaient attribuables au surpoids et à l’obésité.

Facteurs de risque d’origine environnementale ou professionnelle

Plusieurs éléments suggèrent également l’existence de facteurs de risque modifiables d’origine environnementale ou professionnelle, plus rarement étudiés. (Guenel & Villeneuve, 2013 ; Centre Léon Bérard, 2022).

Comme le note (Centre Léon Bérard, 2022) des études épidémiologiques et expérimentales ont suggéré que l’exposition à des polluants environnementaux, en particulier ceux à effet perturbateur endocrinien, pourraient jouer un rôle dans le développement du cancer du sein.

Distinguer et prévenir les facteurs modifiables

Une prévention efficace des cancers passe obligatoirement par une meilleure prise en compte des différents facteurs de risques.

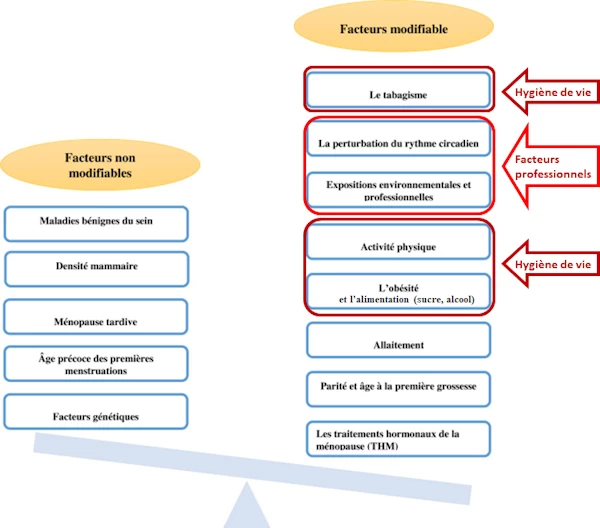

Afin de faciliter la mise en œuvre de stratégies efficaces de prévention (Frikha & Chlif, 2021) ont réalisé une synthèse des facteurs de risque du cancer du sein à partir de données tirées de publications récentes que les auteurs ont organisés en deux catégories (cf. schéma ci-dessous) : les facteurs « non modifiables » et ceux « modifiables » sur lesquels il est possible d’agir.

- Les facteurs de risques imminents du cancer du sein (« non modifiables ») sont : les facteurs génétiques, l’âge précoce des premières menstruations, la ménopause tardive, la densité mammaire et les maladies bénignes du sein.

- Les facteurs susceptibles d’être modifier sont : l’administration de traitements hormonaux de la ménopause (THM), la parité, l’âge à la première grossesse, l’allaitement, certaines habitudes alimentaires, l’obésité, la pratique d’activité physique, l’exposition environnementale et professionnelle, la perturbation du rythme circadien et le tabagisme.

Schéma : Balance des facteurs modifiable et non modifiable du cancer du sein (Frikha & Chlif, 2021) et mise en évidence des facteurs professionnels, environnementaux et d’hygiène de vie

Facteurs d’expositions environnementales et professionnelles

Identifier et prévenir les facteurs sur lesquels les entreprises peuvent agir

Si l’on se place dans le cadre professionnels et des obligations en matière de politique de Santé et Sécurité au Travail (SST), la campagne de l’« Octobre Rose : Prévention du cancer du sein » est l’occasion de rappeler les facteurs environnementaux et professionnels susceptibles d’intervenir dans l’apparition de cancers du sein et qui font partie des facteurs modifiables sur lesquels il possible d’agir (Frikha & Chlif, 2021) de façon à mieux les prendre en compte et prévenir leur incidence dans les plans d’action de prévention des risques SST.

Le schéma ci-dessus tiré de (Frikha & Chlif, 2021) qui présente la « Balance des facteurs modifiable et non modifiable du cancer du sein » permet de mettre en évidence :

- Les facteurs professionnels et environnementaux (qui sont détaillés dans les paragraphes qui suivent) sur lesquels les entreprises peuvent agir dans le cadre du DUERP et des plans de prévention SST respectant la hiérarchie des neuf actions de prévention (article L4161-1 du code du travail).

- Les facteurs liés à l’hygiène de vie et à la nutrition qui peuvent faire l’objet d’une démarche de sensibilisation et d’incitation à caractère hygiéniste pour lesquels les gains en bien-être et santé à titre personnel peuvent aussi bénéficier au cadre professionnel en réduisant notamment les risques d’absentéismes :

- Le tabagisme actif et passif – encadré par l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail (Ministère du Travail, 2016) – qui est un des facteurs de risque des cancers du poumon, larynx, langue et du sein.

- L’activité physique, qui peut être encouragée dans le cadre de la prévention de certains facteurs biomécaniques des TMS ou par l’utilisation de modes de transport alternatifs aux véhicules à moteur pour les déplacements domicile/travail ou de mission.

- L’obésité qui est le premier facteur de risque du diabète (80% des obèses sont diabétiques) et qui tous les deux sont des sources d’incapacités dans la vie courante et professionnelle. A noter qu’outre les facteurs génétiques et alimentaires, l’obésité peut aussi résulter de l’exposition professionnelle aux perturbateurs endocriniens (INRS, 2021a, 2021b) ou aux horaires atypiques résultants du travail de nuit / posté qui perturbent le rythme circadien (Ravallec & Laroque, 2019).

- L’alimentation / nutrition qui fait le lien avec les risques d’obésité et l’activité physique.

Une action particulière de sensibilisation peut être conduite dans le cadre de la prévention des pratiques addictives (alcool, tabac, médicaments et substances psychotropes ou psychoactives) qui peuvent avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés. Il faut être vigilant sur les conditions de travail et leurs conséquences (peur, stress, TMS …) qui peuvent favoriser la survenue d’addictions et les intégrer dans le DUERP et le plan d’action de prévention.

Radiations ionisantes

Un facteur de risque bien établi de cancer du sein d’origine environnementale.

Selon (Cosset et al., 2016) le sein est un organe à risque de développer un cancer radio-induit (conséquence directe de la radiothérapie). En effet, à dose égale, le risque est approximativement dix fois plus élevé pour une irradiation du sein et de la thyroïde que pour une irradiation du côlon et du rectum.

L’exposition professionnelle aux radiations ionisantes fait l’objet d’un encadrement spécifique.

Selon l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) l’exposition professionnelle aux radiations ionisantes concerne principalement :

- Le domaine médical et vétérinaire (58%),

- L’industrie nucléaire (22%),

- Les personnels navigants et travailleurs exposés au rayonnement naturel ou cosmique (6%),

- L’industrie (4%),

- La recherche (3%).

Près de 400 000 travailleurs français bénéficiaient en 2019 de la surveillance de leurs expositions aux rayonnements ionisants. (IRSN, 2020a, 2020b, 2020c)

Depuis 2018, la transposition en droit français de la Directive Européenne 2013/59/Euratom – qui a été décryptée par (Moureaux, 2018) – a remis en perspective l’approche particulière de la radioprotection en raison des risques de cancers professionnels, de leucémie et de stérilité.

L’employeur est dans l’obligation de mettre en place une organisation de la radioprotection dès lors que l’évaluation des risques a mis évidence l’existence d’un risque d’exposition de salariés. Les guides (Laroque & al., 2021) et (INRS, 2022e, 2022f) en fournissent tous les détails.

Polluants environnementaux et perturbateurs endocriniens

Expositions professionnelles aux solvants organiques et polluants organochlorés

La revue de la littérature épidémiologique effectuée par (Rodgers et al., 2018) a montré un risque accru de cancer du sein dû aux expositions environnementales à des polluants organochlorés tels que les polychlorobiphényles (PCB), le pesticide dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) ou les dioxines ; qui sont des composés reconnus comme perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire qu’ils peuvent mimer ou bloquer les effets des hormones endogènes.

Une augmentation du risque de cancer du sein lors d’une exposition à 5 polluants dans la population XENAIR

En 2013, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé la pollution de l’air dans son ensemble, et les particules fines en particulier, comme cancérogènes pour l’homme. Il a également classé d’autres polluants de l’air, tels que le benzo[a]pyrène (BaP), le cadmium, les dioxines, et les polychlorobiphényles (PCB) comme cancérogènes certains pour l’homme. (CIRC, 2013)

Selon (Centre Léon Bérard, 2022) si l’exposition à des polluants environnementaux et à des perturbateurs endocriniens est connue comme cancérogène pour l’homme, les données de la littérature sur leurs effets sur le cancer du sein étaient à ce jour discordantes ou présentaient un certain nombre de limites méthodologiques.

L’étude XENAIR (Centre Léon Bérard, 2022) a étudié l’association entre le risque de cancer du sein et l’exposition chronique à faible dose, à huit polluants, ayant des propriétés xénœstrogènes (estrogène issu de l’environnement, qui n’est pas synthétisé par l’organisme et qui reproduit l’action des hormones produites par les cellules de l’organisme ou en modifie l’activité) comme les dioxines, le Benzo[a]pyrène (BaP), les Polychlorobiphényles (PCB153), le cadmium, ainsi que des polluants auxquels nous sommes exposés quotidiennement dans l’air ambiant : les particules (PM10 et PM2.5), le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3).

Les scientifiques ont identifié cinq polluants qui augmenteraient significativement le risque de développer un cancer du sein :

- Dioxyde d’azote (NO2) : une augmentation de 17,8 µg/m3 d’exposition est associée à une augmentation statistiquement significative d’environ 9 % du risque de cancer du sein.

- Cf. fiche toxicologique (INRS. 2020a, 2020b)

- Particule (PM10) : une augmentation de 10 µg/m3 d’exposition est associée à augmentation à la limite de la significativité statistique d’environ 8 % ;

- Particule (PM2.5) : une augmentation de 10 µg/m3 d’exposition est associée à augmentation à la limite de la significativité statistique d’environ 13 % ;

- Les analyses supplémentaires ont montré un risque élevé chez les femmes ayant été exposées pendant leur transition ménopausique au BaP et PCB153, deux polluants classés comme perturbateurs endocriniens.

- Benzo[a]pyrène (BaP) : une augmentation de 1,42 ng/m3 d’exposition est associée à une augmentation statistiquement significative d’environ 15 % du risque de cancer du sein.

- Cf. fiche toxicologique (INRS. 2022c, 2022d)

- Benzo[a]pyrène (BaP) : une augmentation de 1,42 ng/m3 d’exposition est associée à une augmentation statistiquement significative d’environ 15 % du risque de cancer du sein.

- Polychlorobiphényles (PCB153) : une augmentation de 55 pg/m3 d’exposition est associée à une augmentation statistiquement significative d’environ 19 % du risque de cancer du sein.

- Cf. fiche toxicologique (INRS. 2007a, 2007b)

- Aucune association avec le cancer du sein n’a été mise en évidence pour l’exposition au cadmium et aux dioxines.

- Cela ne doit pas faire oublier que le cadmium et ses composés minéraux sont mortels par inhalation et classés parmi les substances CMR.

- Cf. fiche toxicologique (INRS, 2022a, 2022b).

- De même les dioxines (polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes) font partie des agents chimiques cancérogènes.

- Cf. fiche toxicologique (INRS, 2015a, 2015b).

- Cela ne doit pas faire oublier que le cadmium et ses composés minéraux sont mortels par inhalation et classés parmi les substances CMR.

- Les analyses sont en cours pour l’exposition à l’ozone.

- Cf. fiche toxicologique (INRS, 2020c, 2020d).

La réduction des concentrations des polluants de l’air en France pourrait contribuer à la prévention du cancer du sein.

Les résultats de l’étude XENAIR indiquent qu’une amélioration de la qualité de l’air serait un levier pour contribuer à la prévention du cancer du sein.

- Ainsi, en prenant comme référence les seuils de référence de l’Europe pour NO2 (de 40 µg/m3), 1 % des cancers du sein de la population XENAIR auraient pu être évités.

- En revanche, avec des niveaux d’exposition conformes aux recommandations de l’OMS de 2021, de 10 µg/m3 pour les NO2, près de 9 % des cancers du sein de la population XENAIR auraient été évités

Le risque de cancer du sein chez les travailleuses de nuit

À l’échelle mondiale, on estime qu’environ 20% de la population active des pays industrialisés est engagé dans le travail posté et/ou de nuit. Il est le plus répandu parmi les travailleurs des secteurs de la santé, des transports, de la communication (TV, radio), de l’industrie, des loisirs et de l’hôtellerie.

Définition et cadre réglementaire du travail de nuit

La définition légale du travail de nuit et du travailleur de nuit dépend de la législation adoptée par les différents pays. La Directive Européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 précise certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En France, la définition légale du travail de nuit et du travailleur de nuit et les dispositions relatives au travail de nuit sont encadrées par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24 du Code du travail.

Article L3122-2 : « Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures. «

Article L3122-5 : « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

- Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

- Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. »

Définition du travail de nuit pour le monde de la recherche

Les chercheurs ont essayé de définir le « travail de nuit » et le « travail posté » lors d’un consensus international, en prenant en compte l’impact de l’horaire sur la physiologie circadienne : tout travail qui comprend au moins trois heures de travail entre minuit et cinq heures doit être considéré comme du « travail de nuit ».

La perturbation du rythme circadien est associé au cancer du sein

Le travail de nuit, fixe ou posté entraîne des perturbations de l’horloge biologique et des rythmes circadiens (rythme de 24 h contrôlé par une horloge biologique interne). Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a conclu, en 2007, à un effet cancérogène probable (groupe 2A).

Plusieurs études ont depuis associé le travail de nuit, fixe ou posté à un risque accru de cancer du sein chez les femmes. (Atlan, 2011 ; Guenel & Villeneuve, 2013 ; Benabu et al., 2015 ; Cordina-Duverger et al., 2018). Dans une évaluation publiée en 2019, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le travail posté de nuit dans le groupe des cancérogènes probables (groupe 2A) pour les humains. Trois cancers semblent plus particulièrement associés au travail de nuit : cancer du sein, cancer de la prostate, et cancer colorectal.

Une augmentation du risque de cancer du sein avérée mais difficile à quantifier

Dans leur étude (Guenel & Villeneuve, 2013) ont montré que le travail de nuit est associé à une augmentation du risque de cancer du sein de l’ordre de 30% dans l’étude CÉCILE (Menegaux et al., 2012).

Une augmentation du risque de cancer du sein est associée au travail de nuit surtout pour les femmes qui travaillent plus de 20 ans (Benabu et al., 2015).

Selon les résultats de l’étude (Cordina-Duverger et al., 2018) :

- Le travail de nuit augmente de 26% le risque de cancer du sein pour les femmes non ménopausées.

- Le risque semble particulièrement croître chez les femmes qui ont travaillé plus de 2 nuits par semaine pendant plus de 10 ans.

- Le risque diminue après l’arrêt du travail de nuit.

L’étude (Caetano & Léger, 2019) montre que l’analyse des études épidémiologiques les plus récentes ainsi que de 9 méta-analyses (qui preent en compte 12 études de cohorte et 16 études cas-témoins sur l’exposition au travail posté et/ou de nuit et le risque de cancer du sein) permet d’affirmer que l’exposition au travail posté et/ou de nuit est associée à une augmentation statistiquement significative du risque de cancer du sein :

- Chez les femmes ayant été exposées plus de 20 ans, spécialement pendant l’âge adulte jeune.

- Chez les femmes ayant une exposition plus courte (+5 à 10 ans) mais intense (au moins 3 nuits ou 20 heures par semaine ou bien 4 nuits consécutives).

- Chez les femmes pré-ménopausées qui présentent à la fois une exposition fréquente et une durée supérieure à 10 ans de travail de nuit.

Recommandations

Le travail de nuit ne doit pas être banalisé, en raison des enjeux majeurs de santé publique, politiques et socio-économiques et de ses conséquences indéniables sur la santé.

En France, selon le Code du travail, « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».

Les auteurs (Caetano & Léger, 2019) recommandent que dans le cadre d’une démarche globale de prévention, les équipes de santé au travail privilégient la mise en place de mesures de prévention organisationnelles pour limiter les effets sur la santé du travail de nuit et favoriser l’information des salariées sur les risques et leur prévention. Les recommandations d’ordre médical consistent à un suivi mammaire pour cette population professionnelle.

Mesures collectives

Dans le cas du travail de nuit, le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à sa mise en place ou à la modification de son organisation.

Quand le travail de nuit ne peut être évité, les mesures portent sur l’organisation du travail de nuit :

- Favoriser le temps de repos et la régularité des horaires et des rythmes de travail, l’analyse des plannings horaires, la mise en place de siestes ;

- Organiser des rotations avec 3 nuits consécutives maximum ; de façon préférentielle en sens horaire (sauf pour les chronotypes matinaux pour lesquels un sens antihoraire serait plus adapté) ;

- Mettre en place d’actions d’information et de sensibilisation sur les effets du travail de nuit et leur prévention, notamment sur l’alimentation ;

- Déployer des mesures sociales :

- Faciliter une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée (par ex. : tenir compte dans les plannings des horaires des transports en commun)

- Mettre à disposition d’une salle de repos ;

- Veiller à l’exposition à la lumière et à l’obscurité : utilisation judicieuse de la lumière et maintien de périodes de sommeil / obscurité régulières après la fin du poste de nuit pour rétablir une relation de phase normale entre le rythme circadien endogène et l’horaire de sommeil décalé des travailleurs.

Mesures individuelles

Ces mesures visent à diminuer les effets de la désynchronisation et la dette de sommeil excessive et porte sur :

- Le maintien d’une bonne hygiène de sommeil ;

- Une bonne hygiène de vie : activité physique régulière, repas équilibrés, absence de tabagisme ;

- Le respect des périodes d’obscurité pendant le sommeil diurne, l’exposition à la lumière en début de poste et sa limitation en fin de poste ;

- Les siestes prophylactiques avant le poste et de courtes siestes de moins de 20 minutes pendant le travail de nuit pour permettre de retrouver des capacités cognitives et qui sont utiles pour la prévention des accidents.

Secteurs d’activité et professions présentant des risques accrus du cancer du sein liés aux expositions professionnelles aux solvants organiques

Solvants organiques

9 principales familles de solvants organiques

- Hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène, xylènes, cumène …)

- Solvants pétroliers (hors aromatiques : alcanes, alcènes…)

- Alcools (méthanol, éthanol, glycols …)

- Cétones (acétone, méthyéthylcétone …)

- Esters (acétates, agrosolvant s…)

- Éthers (éther éthylique, THF, dioxane …)

- Éthers de glycol

- Hydrocarbures halogénés (chlorés, bromés ou fluorés)

- Solvants particuliers (amines, amides, terpènes …)

Les solvants peuvent pénétrer dans l’organisme par 3 voies :

- Voie respiratoire grâce à leur volatilité,

- Voie cutanée quel que soit l’état de la peau,

- Voie digestive par absorption accidentelle, défaut d’hygiène avec contamination « main bouche » …

Effets sur la santé

Les solvants ont une affinité pour les organes riches en graisse (cerveau, foie, reins…). Certains effets sont communs à la plupart des solvants alors que d’autres sont spécifiques à certaines substances. Une exposition des travailleurs à une forte dose de solvant peut aboutir à une intoxication aiguë. Une exposition régulière, même à faible dose, à un ou plusieurs solvants, peut entraîner à plus ou moins long terme une atteinte souvent irréversible des organes cibles.

- Pour en savoir plus sur la prévention des risques liés aux solvants consulter (INRS, 2017).

Secteurs d’activité et professions présentant des risques accrus du cancer du sein chez l’homme

Selon (Guenel & Villeneuve, 2013) l’incidence du cancer du sein est augmentée chez les hommes exerçant les activités de :

- Mécaniciens de véhicule à moteur, dont les ratios de cancer du sein sont élevés et augmentent avec la durée d’emploi. Les auteurs notent que l »étude danoise (Hansen, 2000) a rapporté une augmentation de l’incidence des cancers du sein de l’homme chez les travailleurs employés dans les stations-service, l’entretien de véhicules, le commerce de gros de carburant, ou la réparation automobile.Le carburant et les produits de combustion automobile contiennent des carcinogènes mammaires suspectés comme le benzène (classé cancérogène avéré [groupe 1] du CIRC) ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) classés CMR (3 HAP sont classés cancérogènes probables [groupe 2A du CIRC] : cyclopenta[c,d]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et dibenzo[a,l]pyrène), et 11 autres sont classés cancérogènes possibles [groupe 2B]).

- Cf. Fiches toxicologique (INRS, 2019, 2021c)

- Peintres en bâtiment qui sont régulièrement exposés aux vernis, laques, solvants, émanations de peintures. L’association observée suggère de nouveau un possible effet carcinogène des solvants (benzène, white spirit), ou des additifs de peintures.

- Cf. Fiches toxicologiques (INRS, 1998, 2019)

- Travailleurs du secteur de la santé (essentiellement dans le secteur hospitalier) et des activités sociales, où de nombreuses expositions professionnelles potentiellement cancérogènes peuvent survenir, telle que les radiations ionisantes, les agents antinéoplasiques (médicaments qui ralentissent ou stoppent le développement de néoplasmes / tumeurs tels que les agents chimiothérapeutiques), l’oxyde d’éthylène, et le travail de nuit.

- Cf. Fiches toxicologiques (INRS, 2016a, 2016b)

- Ouvriers de la première fabrication du bois (mais sans atteindre le seuil statistique). Comme les travailleurs du secteur de la sylviculture et de l’exploitation forestière ils sont en effet potentiellement fortement exposés aux composés organiques volatiles (COV) du bois qui sont suspectés d’être des cancérigènes du fait de leurs propriétés de perturbateurs endocriniens.

- Ouvriers de la première fabrication du papier, potentiellement exposés aux solvants chlorés.

- Cf. Fiche toxicologique (INRS, 2017).

En revanche l’étude n’a pas confirmé les hypothèses des facteurs de risques de cancer du sein de l’homme liés :

- Au travail en condition de hautes températures pour les travailleurs de hauts fourneaux, de l’acier et de laminage du secteur de la production des métaux ou de l’industrie métallurgique.

- Au rôle des champs électromagnétiques pour les métiers les plus fortement exposés comme les électriciens, électroniciens ou les soudeurs et oxycoupeurs (ces deux derniers étant par ailleurs exposés à des risques liés aux fumées contenant des substances CMR).

Secteurs d’activité et professions présentant des risques accrus du cancer du sein chez la femme

Selon (Guenel & Villeneuve, 2013) une augmentation de l’incidence des cancers du sein a été observée chez :

- Les infirmières qui sont potentiellement exposées à divers cancérigènes : radiations ionisantes, agents antinéoplasiques, oxyde d’éthylène, et du fait de leurs horaires de travail décalés, les perturbations du rythme circadien. Les auteurs ont montré que le travail de nuit est associé à une augmentation du risque de cancer du sein de l’ordre de 30% dans l’étude CÉCILE (Menegaux et al., 2012).

- Les ouvrières du textile, les tailleuses et couturières employées pendant plus de 10 ans. Les ouvrières du textile sont exposées à de nombreux cancérigènes potentiels : poussières textiles, solvants, teintures, champs électromagnétiques, formaldéhyde, lubrifiants pour machines.

- Les ouvrières de la fabrication d’articles en plastique (yc PVC) et caoutchouc qui peuvent être exposées à une grande variété de produits chimiques, tels que le polychlorure de vinyle, les solvants ou certains perturbateurs endocriniens comme les phtalates ou le bisphénol A..

- Les femmes employées dans les usines de fabrication de produits minéraux, exposées aux poussières minérales : céramique, ciment ou produits issus de la pierre.

Ressources

Fiches toxicologiques

- INRS. (1998a). White-Spirit (FT 94) [Fiche Toxicologique Complète]. INRS. https://bit.ly/3eKLQTY

- INRS. (1998b). White-Spirit (FT 94). Généralités [Fiche Toxicologique Web]. INRS. https://bit.ly/3ySZgEm

- INRS. (2007a). Biphényles chlorés (FT 194) (Fiche Toxicologique Complète). INRS. https://bit.ly/3ELpLPF

- INRS. (2007b). Biphényles chlorés (FT 194). Généralités [Fiche Toxicologique Web]. INRS. https://bit.ly/3S6cAfh

- INRS. (2016a). Oxyde d’éthylène (FT 70) [Fiche Toxicologique Complète]. https://bit.ly/3TwQ00r

- INRS. (2016b). Oxyde d’éthylène (FT 70). Généralités [Fiche Toxicologique Web]. INRS. https://bit.ly/3MHZNhX

- INRS. (2019a). Benzène (FT 49) (Fiche Toxicologique Complète). INRS. https://bit.ly/3s8jzcN

- INRS. (2019b). Benzène (FT 49). Généralités [Fiche Toxicologique Web]. INRS. https://bit.ly/3TvV854

- INRS. (2020a). Oxydes d’azote (FT 133) (Fiche Toxicologique Complète). INRS. https://bit.ly/3TqOxsA

- INRS. (2020b). Oxydes d’azote (FT 133). Généralités [Fiche Toxicologique Web]. INRS. https://bit.ly/3TnSyhb

- INRS. (2020c). Ozone (FT 43) (Fiche Toxicologique Complète). INRS. https://bit.ly/3MGA0Xy

- INRS. (2020d). Ozone (FT 43). Généralités [Fiche Toxicologique Web]. INRS. https://bit.ly/3gchOZq

- INRS. (2021c). Les hydrocarbures aromatiques (ED 4226 ; Fiches solvants). INRS. https://bit.ly/3CzEKcK

- INRS. (2022a). Cadmium et composés minéraux (FT 60) (Fiche Toxicologique complète). INRS. https://bit.ly/3ENtGvv

- INRS. (2022b). Cadmium et composés minéraux (FT 60). Généralités [Fiche Toxicologique Web]. INRS. https://bit.ly/3Vvsd2A

- INRS. (2022c). Benzo[a]pyrène (FT 144) (Fiche Toxicologique complète). INRS. https://bit.ly/3rWkj4P

- INRS. (2022d). Benzo[a]pyrène (FT 144). Généralités [Fiche Toxicologique Web]. INRS. https://bit.ly/3yHxlqw

Guides et études

- Atlan, P. (2011). Travail de nuit et risque de cancer (Bulletin de veille scientifique No 15; Santé / Environnement / Travail). ANSES. https://bit.ly/3eMXiOP

- Caetano, G., & Léger, D. (2019). Le risque de cancer du sein chez les travailleuses de nuit : État des connaissances. Références en Santé au Travail, 157, 21‑43. https://bit.ly/3EB7LqX

- Centre Léon Bérard. (2022). XENAIR : des liens mis en évidence entre cancer du sein et exposition à des polluants atmosphériques. Centre Léon Bérard. https://bit.ly/3EGAtH0

- CIRC. (2018). Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France métropolitaine. Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). https://bit.ly/3D8cU91

- Chapitre II : Travail de nuit, Articles L3122-1 à L3122-24 Code du Travail (2016). https://bit.ly/3MQ8Jlo

- Cordina-Duverger, E., Menegaux, F., Popa, A., Rabstein, S., Harth, V., Pesch, B., Brüning, T., Fritschi, L., Glass, D. C., Heyworth, J. S., Erren, T. C., Castaño-Vinyals, G., Papantoniou, K., Espinosa, A., Kogevinas, M., Grundy, A., Spinelli, J. J., Aronson, K. J., & Guénel, P. (2018). Night shift work and breast cancer: A pooled analysis of population-based case–control studies with complete work history. European Journal of Epidemiology, 33(4), 369‑379. https://doi.org/10.1007/s10654-018-0368-x

- Cosset, J.-M., Chargari, C., Demoor, C., Giraud, P., Helfre, S., Mornex, F., & Mazal, A. (2016). Prévention des cancers radio-induits. Cancer/Radiothérapie, 20, S61‑S68. https://doi.org/10.1016/j.canrad.2016.07.030

- Frikha, N., & Chlif, M. (2021). Un aperçu des facteurs de risque du cancer du sein. Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 205(5), 519‑527. https://doi.org/10.1016/j.banm.2020.10.018

- Giorgio, M.-T. (2019). Cancer du sein et expositions professionnelles [Article]. AtouSante. https://bit.ly/3FlaTYv

- Guenel, P., & Villeneuve, S. (2013). Cancer du sein, professions et expositions professionnelles aux solvants organiques—Résultats de deux études épidémiologiques sur les cancers du sein chez l’homme et chez la femme. INSERM, InVS. https://bit.ly/3TuF2Z5

- Hansen, J. (2000). Elevated risk for male breast cancer after occupational exposure to gasoline and vehicular combustion products. American Journal of Industrial Medicine, 37(4), 349‑352. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(200004)37:4<349::AID-AJIM4>3.0.CO;2-L

- INRS. (2015a). Cancers professionnels. Agents cancérogènes reconnus [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3eAyyJB

- INRS. (2015b). Cancers professionnels. Agents cancérogènes reconnus (Risques) [Dossier PDF]. INRS. https://bit.ly/3T4hFps

- INRS. (2017). Solvants. Prévenir les risques liés aux solvants [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3MZjbHz

- INRS. (2019c). Travail de nuit et travail posté : Des ressources pour mieux prévenir les risques [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3CW24RZ

- INRS. (2021a). Perturbateurs endocriniens. [Dossier complet PDF]. INRS. https://bit.ly/3CX2b0Z

- INRS. (2021b). Perturbateurs endocriniens. Ce qu’il faut retenir—Risques [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3EKqhNH

- INRS. (2021c). Travail en horaires atypiques. Effets sur la santé et accidents [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3TzMgLO

- INRS. (2022e). Rayonnements ionisants. [Dossier PDF]. INRS. https://bit.ly/3T3ss3x

- INRS. (2022f). Rayonnements ionisants. Ce qu’il faut retenir [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3CAoZCk

- IRSN. (2020a). Bilan 2019 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France [Dossier Web]. Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). https://bit.ly/3SmT662

- IRSN. (2020b). Bilan 2019 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France [Rapport]. Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). https://bit.ly/3DboOil

- IRSN. (2020c). Bilan 2019 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France—Infographie [PDF]. https://bit.ly/3VHwAYx

- Larroque, D., Ravallec, C., & Fauvernier, L. (2021). Les rayonnements ionisants. Travail & Sécurité, 830, 12‑26. https://bit.ly/3eDjYRL

- Menegaux, F., Truong, T., Anger, A., Cordina-Duverger, E., Lamkarkach, F., Arveux, P., Kerbrat, P., Févotte, J., & Guénel, P. (2013). Night work and breast cancer : A population-based case-control study in France (the CECILE study). International Journal of Cancer, 132(4), 924‑931. https://doi.org/10.1002/ijc.27669

- Ministère du Travail. (2016). L’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail [Dossier Web]. Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion. https://bit.ly/3DeOcUx

- Moureaux, P. (2018). Transposition de la directive Euratom : Une nouvelle approche de la prévention du risque radiologique. Hygiène et Sécurité du Travail, 250, 6‑8. https://bit.ly/3Mzsxt6

- Ravallec, C., & Laroque, C. (2019). Les horaires atypiques. 801, 12‑26. https://bit.ly/3TjYFD6

- Rodgers, K. M., Udesky, J. O., Rudel, R. A., & Brody, J. G. (2018). Environmental chemicals and breast cancer: An updated review of epidemiological literature informed by biological mechanisms. Environmental Research, 160, 152‑182. https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.08.045

- Sancho-Garnier, H., & Colonna, M. (2019). Épidémiologie des cancers du sein. La Presse Médicale, 48(10), 1076‑1084. https://doi.org/10.1016/j.lpm.2019.09.022

- SPF. (2013). Cancer du sein, professions et expositions professionnelles aux solvants organiques. Résultats de deux études épidémiologiques sur les cancers du sein chez l’homme et chez la femme [Article]. Santé Publique France. https://bit.ly/3yUzW0C

- SPF. (2022). Cancer du sein. Santé Publique France. https://bit.ly/3gnHC5a

Crédit photo : Padrinan