Sommaire

La « journée de bureau » une modalité de travail loin d’être généralisée

Si la « journée de bureau » s’est progressivement imposée comme la norme de référence au cours du XXe siècle, les horaires standards sont numériquement en recul et ne concernaient en 2019 en moyenne que 63% des salariés européens. (Lambert & Langlois, 2022). Les horaires atypiques de travail, tôt le matin, le soir, la nuit, le week-end (samedi et/ou le dimanche) et les jours fériés, ont progressé ces dernières décennies à la faveur des lois qui ont favorisé la modulation du temps de travail et étendu le recours dérogatoire au travail dominical.

Selon l’étude DARES Résultats n°52 (DARES, 2022 ; Nguyen, 2022), en 2021, 45% des salariés français ont travaillé en moyenne au moins une fois, sur une période de quatre semaines, en horaires atypiques, c’est-à-dire le soir, la nuit, le samedi ou le dimanche. (Nguyen, 2022) fait remarquer que si la période prise en compte était l’année leur nombre serait plus importante.

Ce pourcentage, assez stable sur plusieurs années, a un peu baissé en 2020 des suites de la pandémie de covid-19 et est resté stable en 2021. Le travail le samedi est le plus répandu avec 36% de salariés concernés. 78% des non-salariés exercent également, en moyenne, au moins un horaire atypique.

Traduit en nombres de personnes, ce sont plus de 13 millions d’actifs qui sont concernées par le travail en horaires atypiques en 2021 : 10,4 millions de salariés et 2,7 millions de non-salariés.

Qu’entend-on par horaires de travail atypiques vs stantards ?

Horaires de travail atypiques

Le travail atypique couvre une grande variété de modulations des horaires de travail et d’organisations. Selon (INRS, 2021) les horaires atypiques correspondent aux aménagements du temps de travail qui ne sont pas « standards » ; à savoir :

- Le travail le soir entre 21 heures et minuit. L’étude (Nguyen, 2022) prend en compte la plage horaire de 20 heures à minuit.

- Le travail de nuit de 21 heures à 6 heures du matin. L’étude (Nguyen, 2022) prend en compte la plage entre minuit et 05h00. Selon l’article Article L3122-2 du Code du Travail « La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures. »

- Les rythmes de travail irréguliers ou cycliques : travail posté en 3×8, 4×8, 5×8 ou 2×12. La forme la plus connue est le 3 x 8, c’est-à-dire trois équipes différentes qui se relaient sur le même poste pendant 24 heures

- Le travail le week-end (samedi, dimanche) et jours fériés.

- Le travail flexible, selon des amplitudes de journée variables :

- A temps partiel moins de 6 heures par jour,

- En horaires longs plus de 40 heures par semaine,

- Les journées fragmentées par des coupures de plusieurs heures.

- Le travail sur appel ou astreintes …

Horaires de travail standards

A contrario, les horaires de travail standards correspondent aux configurations suivantes :

- 5 jours réguliers par semaine du lundi au vendredi,

- Des horaires compris entre 7 et 20 heures,

- 2 jours de repos consécutifs hebdomadaires.

Enseignements de l’étude de la DARES

Modalités les plus courantes du travail atypique

Salariés

Les modalités de travail les plus courantes en moyenne chez les salariés concernés par le travail atypique sont :

- Le samedi : 36%

- Le soir : 25%

- Le dimanche : 20%

- La nuit : 10%

Non-salariés

Les non-salariés travaillent encore plus souvent en horaire atypique puisque 78% d’entre eux sont concernés (soit 2,7 millions de personnes en France) :

- 71% travaillent au moins un samedi,

- 45% le soir,

- 41% au moins un dimanche.

Qui sont les travailleurs et les secteurs d’activité les plus concernés ?

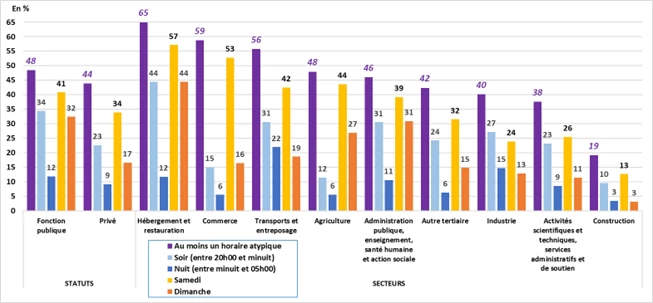

La pratique des horaires atypiques est particulièrement répandue dans trois secteurs d’activité du commerce et des services aux particuliers et aux entreprises (Nguyen, 2022) :

- 65% dans l’hébergement-restauration. Les salariés concernés travaillent fréquemment le soir (44%) et le week-end (57% le samedi, 44% le dimanche)

- 59% dans le commerce où 53% des salariés travaillent le samedi.

- 56% dans le transport-entreposage (logistique) qui est le secteur le plus concerné par le travail de nuit (22%). Sans doute en lien avec la croissance des services de messagerie de proximité et de la logistique e-commerce.

- Lecture : en 2021, 32% des salariés de la fonction publique ont travaillé le dimanche.

- Champ : ensemble des salariés ; France (hors Mayotte).

- Sources : INSEE, enquête Emploi 2021 ; calculs DARES.

- La pratique des horaires atypiques est plus fréquente (48%) pour les salariés de la fonction publique, notamment ceux qui ont pour missions la protection et la sécurité des personnes et des biens (pompiers, policiers, gendarmes, militaires), ainsi que ceux qui assurent la permanence des services de soin (hôpitaux, EHPAD …).

| Au moins un horaire atypique | Soir (entre 20h00 et minuit) | Nuit (entre minuit et 05h00) | Samedi | Dimanche | |

| Fonction publique | 48,5 | 34,4 | 11,9 | 40,9 | 32,4 |

| Privé | 43,8 | 22,6 | 9,2 | 33,9 | 16,6 |

Des pratiques d’organisation qui pénalisent les travailleurs soumis aux horaires atypiques

Les travailleurs concernés par les horaires atypiques cumulent des conditions de travail (durée de travail plus longue > 8H, journée de travail morcelée, plus de contrôle des horaires, heures supplémentaires, durée effective de travail ) et de vie personnelle (récupération, impossibilité d’absence en cas d’imprévu, obligation d’être joint en dehors des horaires de travail, accord avec les engagements familiaux) qui sont dégradées par rapport aux salariés avec des horaires normaux.

| Salariés à temps complet | Durée annuelle effective | Durée journalière effective | Nombre de jours travaillés dans l’année |

| Soir (entre 20h00 et minuit) | 1 815 | 8,3 | 217 |

| Nuit (entre minuit et 05h00) | 1 841 | 8,5 | 215 |

| Samedi | 1 773 | 7,9 | 224 |

| Dimanche | 1 823 | 8,1 | 224 |

| Au moins un horaire atypique | 1 774 | 8,0 | 222 |

| Horaires normaux | 1 537 | 7,7 | 199 |

| En % | Salariés avec au moins un horaire atypique | Salariés avec des horaires normaux | Ensemble des salariés |

| Repos d’au moins 48 h consécutives au cours d’une semaine | 73,4 | 98,0 | 84,8 |

| Journée de travail morcelée en 2 périodes séparées par 3 h ou plus | 7,1 | 3,3 | 5,3 |

| Contrôle des horaires de travail | 50,0 | 41,7 | 46,2 |

| Travailler au-delà de l’horaire prévu, tous les jours ou souvent | 32,3 | 20,0 | 26,6 |

| Être joint en dehors des horaires de travail pour les besoins du travail | 56,6 | 33,2 | 45,8 |

| Impossibilité d’absence en cas d’imprévu personnel/familial | 12,0 | 7,4 | 9,9 |

| Les horaires de travail s’accordent très bien avec les engagements sociaux et familiaux en dehors du travail | 28,8 | 49,0 | 38,1 |

- Lecture : en 2019, 56,6% des salariés pratiquant au moins un horaire atypique déclarent avoir été joints en dehors des horaires de travail pour des besoins professionnels, contre 33,2% des salariés avec des horaires standards

- Champ : ensemble des salariés ; France métropolitaine.

- Source : DARES, DGAFP, DREES, INSEE, enquête Conditions de travail et risques psychosociaux 2019 ; calculs DARES.

La pratique d’horaires atypiques est inégalement répartie parmi les catégories socioprofessionnelles.

- Les cadres ont des journées de travail plus longues et travaillent davantage le soir (37%).

- Les employés travaillent plus souvent le samedi (45%) et le dimanche (27%). Tout particulièrement ceux qui sont peu qualifiés (49% le samedi et 32% le dimanche contre respectivement 42% et 23% pour les employés qualifiés).

- Les ouvriers travaillent plus souvent la nuit (15% contre 10% en moyenne), ainsi qu’en horaires habituels alternés.

- Si les femmes sont en moyenne légèrement moins concernées que les hommes (44% contre 46%), mais celles qui sont peu qualifiées sont de plus en plus exposées (Lambert & Langlois, 2022). Elles travaillent moins le soir (23% contre 28%) et la nuit (6% contre 14%), mais davantage par celui du week-end (37% le samedi et 21% le dimanche contre 34% et 19%).

Horaires de travail de nuit : de nombreux effets néfastes sur la santé

Comme nous l’avons vu le travail de nuit concerne en moyenne 10% des salariés mais atteint 22% pour certains secteurs d’activité comme la logistique (transport-entreposage).

La Haute Autorité de Santé (HAS) a également publié, en 2012, des recommandations de bonnes pratiques pour la surveillance des travailleurs postés et/ou de nuit (HAS, 2012). Cette organisation du travail entraîne, en effet, une désynchronisation entre les rythmes circadiens calés sur un horaire de jour et le nouveau cycle activité-repos/veille-sommeil imposé par les horaires de travail.

Cette désynchronisation est également favorisée par des conditions environnementales peu propices au sommeil : lumière du jour pendant le repos, température diurne plus élevée que celle nocturne, niveau de bruit plus élevé dans la journée, rythme social et obligations familiales. (ANSES, 2016)

Effets sanitaires avérés, probables et possibles

Les horaires de travail atypiques peuvent avoir de nombreux effets néfastes sur la santé (ANSES, 2016 ; Ravallec & Laroque, 2019 ; INRS, 2021b) et être à l’origine d’un nombre d’accidents du travail plus important qu’en journée et d’une surmortalité (Mascret, 2015).

Effets avérés

- Troubles du sommeil (diminution de la qualité et de la quantité de sommeil), troubles de la vigilance (somnolence) et de la concentration et de la mémorisation ;

- Les accidents du travail sont plus nombreux lors du travail de nuit en raison de la somnolence et de la diminution de la vigilance. Il en est de même pour les accidents de la route qui sont plus nombreux lors du trajet « aller » avant le poste du matin, et lors du trajet « retour » après le poste de nuit.

- Il faut noter que plusieurs grandes catastrophes industrielles ont eu lieu la nuit : Tchernobyl (nucléaire), Bhopal (chimie), Three Mile Island (nucléaire). On compte aussi de nombreux cas dans le transport aérien ou maritime.

- Risques de syndrome métabolique : troubles physiologiques et biochimiques pouvant entraîner l’apparition de diabète de type 2, d’hypertension artérielle, l’augmentation du taux de cholestérol …

Effets probables

- Obésité et surpoids, diabète non insulino dépendant ;

- Maladies coronariennes : ischémie coronaire et infarctus du myocarde ;

- Atteinte de la santé psychique, troubles cognitifs ;

- Les femmes sont particulièrement concernées :

- Cancer du sein (Menegaux et al., 2013, Benabu et al., 2015 ; Cordina-Duverger et al., 2018 ; Caetano & Léger, 2019 ; Frikha & Chlif, 2021). Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a ajouté la perturbation des rythmes circadiens à la liste des agents « probablement cancérogènes » (groupe 2A) en 2007.

- Lors d’une grossesse, le travail de nuit pourrait aussi augmenter le risque d’avortement spontané, d’accouchement prématuré et de retard de croissance intra-utérin. C’est pourquoi, les femmes enceintes travaillant de nuit peuvent prétendre à une affectation à un poste de jour, sur leur demande ou celle de leur médecin.

Effets possibles

- Anomalies des lipides sanguins (dyslipidémies), hypertensions artérielles et accidents vasculaires cérébraux (AVC).

- Autre point de vigilance : la différence de rythme du travailleur posté ou de nuit peut limiter sa vie sociale et entraîner des répercussions sur sa vie familiale.

Cas des postes longs (plus de 9 heures) et du travail de nuit en 2×12 heures

Les postes longs (plus de 9 heures) ont un risque accidentel accru. En comparaison avec les postes de 8 heures, des effets spécifiques sur la santé ont été mis en évidence chez les salariés, notamment du secteur de la santé, qui y sont soumis. On observe en effet une augmentation :

- Du risque d’endormissement au travail et de la fatigue,

- De la somnolence diurne,

- Du risque de troubles métaboliques,

- De l’insatisfaction au travail et de l’intention de quitter son travail,

- De la prise de poids,

- Des pratiques addictives,

- Des pathologies lombaires,

- Des erreurs,

- De la survenue d‘accidents de travail et de trajet,

- Une diminution des performances au travail dont la qualité des soins.

Prévenir les atteintes à la santé liées aux horaires de nuit

Mettre en place une organisation et une démarche de prévention efficace pour limiter les atteintes à la santé des travailleurs de de nuit / postés

Le code du travail encadre le travail de nuit dans le Chapitre II : Travail de nuit (Articles L3122-1 à L3122-24).

Pour l’Article L3122-1 du Code du Travail « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. « . Il importe donc de mettre en place une organisation du travail et une démarche de prévention qui limitent les atteintes à la santé des salariés liées au travail de nuit / posté.

Un suivi médical renforcé

(INRS, 2022) rappelle que les travailleurs de nuit/postés doivent faire l’objet de mesures spécifiques en matière de suivi médical. Ils bénéficient :

- D’une visite d’information et de prévention préalable à leur affectation sur le poste.

- D’un suivi spécifique par le service de santé au travail selon une périodicité qui n’excède pas trois ans

- Si l’état de santé d’une personne en poste et/ou de nuit se détériore, le salarié, lui-même, ou son employeur peuvent également demander une visite supplémentaire au service de santé au travail.

En cas d’intolérance, le médecin peut par exemple conseiller l’employeur pour l’adaptation des postes selon les chronotypes des salariés :

- Une personne « lève-tôt » sera plus à l’aise sur un poste du matin,

- Une personne « lève-tard » sera plus à l’aise sur un poste en soirée ou de nuit.

Quelques bonnes pratiques

La brochure « Travail de nuit et travail posté : quels effets ? Quelle prévention » (INRS, 2022) formule plusieurs recommandations :

- Réduire le recours le travail de nuit dans la mesure du possible,

- Agir sur l’organisation du travail :

- Affecter en priorité les salariés volontaires à des postes de nuit.

- Associer les salariés concernés à la définition des horaires de travail et des cycles de travail.

- Adopter une vitesse de rotation rapide (tous les 2-3jours) associée à une micro-sieste (maximum 15-20 minutes) ou proposer un 2 X 8 associé à une équipe permanente.

- Instaurer des plannings réguliers et flexibles.

- Définir les heures de début et de fin de poste compatibles avec les horaires des transports en commun.

- Organiser des temps de pause pour permettre une micro-sieste nocturne. Elles ont notamment des effets très bénéfiques sur la fatigue et la vigilance des salariés. Il est recommandé aux entreprises d’aménager des locaux dédiés à la micro-sieste et d’encourager les salariés à la pratiquer.

- Planifier en début de nuit/poste les tâches nécessitant une forte attention pour pallier la baisse de vigilance des salariés.

- Adapter les horaires de travail (INRS, 2019c) :

- Eviter les postes longs supérieurs à 8 heures. Le nombre d’erreurs et d’accidents augmente fortement après 8 heures de travail consécutifs.

- Repousser le plus possible l’heure de prise de poste du matin (après 6 heures) pour notamment réduire les risques d’accident de trajet. Ils ont en effet plus nombreux lors du trajet « aller » avant le poste du matin avant 6 H.

- Aménager le système horaire afin qu’il interfère le moins possible avec la vie familiale et sociale des salariés.

- Adapter les locaux de travail :

- Revoir l’environnement lumineux : prévoir une exposition à une lumière d’intensité assez importante avant et/ou en début de poste puis la limiter en fin de poste.

- Aménager des locaux dédiés et adaptés à la micro-sieste (acoustique, luminosité …). (INRS, 2020)

- Informer et former les salariés (INRS, 2019b) :

- Les informer sur les effets sur la santé du travail/posté.

- Les sensibiliser à une bonne hygiène de vie.

- Encourager les salariés à pratiquer des micro-siestes (INRS, 2020).

- Associer les salariés aux discussions concernant les modalités pratiques des horaires afin de d’articuler au mieux vie au travail et vie hors travail. La bonne acceptation des horaires par les salariés constitue un élément protecteur contre les effets négatifs du travail de nuit/posté.

- Rendre possible le retour en horaires classiques. C’est notamment une obligation pour les femmes enceintes.

- Protéger les femmes enceintes, ou venant d’accoucher, qui bénéficient de mesures de protection particulières :

- Affectation à un poste de jour.

- Suspension du contrat de travail lorsque l’affectation à un poste de jour est impossible. La suspension du contrat de travail est prévue sans perte de rémunération.

Outre la brochure (INRS, 2022), plusieurs autres documents intéressants abordent les risques liés au travail de nuit / travail posté et leur prévention tels que l’article de (Ravallec & Laroque, 2019), les dossiers web (INRS, 2019c, 2021a) et les fiches de solutions (INRS, 2019a, 2019b, 2019c, 2020).

L’ouvrage « Repères pour négocier le travail posté » de Yvon Quéinnec, Catherine Teiger et Gilbert de Terssac est une référence en matière de conduite de projet et de démarche ergonomique avant la mise en place du travail de nuit ou posté.

Coup de projecteur sur deux ouvrages sur le travail de nuit / posté

Références

- Éditeur : Octares Editions

- Réimpression de la 2nde édition 27 février 2008

- Broché : 252 pages

- ISBN-13 : 978-2915346602

Repères pour négocier le travail posté

de Yvon Quéinnec, Catherine Teiger, Gilbert de Terssac

4e de couverture

Confrontés à la demande de partenaires sociaux devant aménager le travail posté dans leur entreprise, les auteurs ont été conduits à élaborer une démarche fondée sur la recherche de repères permettant d’éclairer les choix, objets de négociations entre les partenaires concernés. Partant d’un « état des lieux » auquel font suite une réflexion critique sur les activités réelles de travail replacées dans leur contexte, puis une revue des principales conséquences du travail posté sur les opérateurs humains, l’ouvrage débouche sur la recherche d’aménagements négociables (en appréciant leurs avantages et inconvénients) et sur l’énoncé des conditions d’accompagnement.

« Repères pour négocier le travail posté a eu un grand succès car il est rare de trouver dans un même ouvrage les bases d’une démarche, des conseils méthodologiques, des connaissances scientifiques, des propositions de solution, l’analyse critique de chacune d’entre elles. Le livre est rarement resté sur les rayons d’une bibliothèque. Il a été, et reste, une ‘aide au travail’ pour ceux qui, dans les entreprises et les administrations, proposent, négocient, décident, vivent le travail posté. Il a servi, et sert, de support à de nombreuses formations. Il a été, et est largement utilisé par les consultants, internes ou externes, lors de la conception ou de la transformation de systèmes de production aussi bien dans l’industrie que dans les services. » Jacques Christol

« La première édition et la seconde édition sont depuis longtemps épuisées. Une réimpression s’imposait. Repères pour négocier le travail posté est aujourd’hui devenu un ouvrage de référence. Référence pour informer, alimenter la réflexion et disposer d’un cadre dans lequel trouver des éléments de réponse à l’épineuse question des horaires de travail et de leur aménagement. » Béatrice Barthe

Sommaire

– Introduction

– 1e partie – Une première étape indispensable : l’état des lieux

– 2e partie – Contraintes technico-organisationnelles et contraintes humaines : un conflit mal maîtrisé

– 3e partie – Les conséquences du travail posté pour les travailleurs

– 4e partie – La recherche des aménagements

– Conclusion

– Références

Références

- Éditeur : FOLIO (13 août 2020)

- Poche : 288 pages

- ISBN-13 : 978-2072881862

A la ligne – Feuillets d’usine

De Joseph Ponthus

Biographie succincte

Joseph Ponthus a travaillé plus de dix ans comme éducateur spécialisé en banlieue parisienne avant de s’installer en Bretagne. Faute de retrouver un poste, il a travaillé comme intérimaire dans l’agroalimentaire. Pendant deux ans, il a retranscrit dans des textes sans ponctuation (à la ligne) son expérience du travail de nuit dans des conserveries de poissons et crustacés ou à l’abattoir. Ces textes alternent entre gravité et dureté pour décrire sans fard la réalité des conditions de travail, l’épuisement et les souffrances du corps et de l’esprit, les accidents du travail, esquisser des portraits de collègues ; la tendresse pour à son épouse, sa mère, son chien et lui-même ; ou la dérision pour décrire l’abrutissement et préserver sa santé mentale.

« A la ligne » (La Table Ronde, 2019) a reçu de nombreux prix littéraires ainsi qu’un grand succès auprès du public.

Joseph Ponthus est décédé le 24 février d’un cancer, à l’âge de 42 ans, à Lorient (Morbihan). Les journaux Libération (en 2019) et Le Monde (en 2021) lui ont consacré un portrait.

4e de couverture

« Au fil des heures et des jours le besoin d’écrire s’incruste tenace comme une arête dans la gorge

Non le glauque de l’usine

Mais sa paradoxale beauté »

Ouvrier intérimaire, Joseph embauche jour après jour dans les usines de poissons et les abattoirs bretons. Le bruit, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps s’accumulent inéluctablement comme le travail à la ligne. Ce qui le sauve, ce sont l’amour et les souvenirs de son autre vie, baignée de culture et de littérature. Par la magie d’une écriture drôle, coléreuse, fraternelle, l’existence ouvrière devient alors une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœuf et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.

Extrait

« Le rythme de mes huit heures de nuit est bien étrange à assimiler pour et par mon organisme

A quelle heure se lever se coucher faire une sieste manger boire un café ou l’apéro

Je pensais tout décaler de 12 heures

J’embauche à vingt et une heures donc c’est comme si c’était neuf heures du matin et le reste suit au niveau correspondance horaire

Fin du taf à cinq heures soit dix-sept heures

Mon cul

Mon organisme est autant perdu que moi dans cette nouvelle usine

Certes ça ne fait que deux jours les automatismes ne sont pas là mais la nuit bordel »

p. 45

Ressources

Etudes, guides et ouvrages

- ANSES. (2016a). Annexe de l’AVIS et RAPPORT relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit [Annexe de l’Avis et Rapport]. ANSES. https://bit.ly/3UG434e

- ANSES. (2016b). AVIS et RAPPORT relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit [Avis et Rapport]. ANSES. https://bit.ly/3Tw1lx7

- Benabu, J.-C., Stoll, F., Gonzalez, M., & Mathelin, C. (2015). Travail de nuit, travail posté : Facteur de risque du cancer du sein ? Gynécologie Obstétrique & Fertilité, 43(12), 791‑799. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2015.10.004

- Caetano, G., & Léger, D. (2019). Le risque de cancer du sein chez les travailleuses de nuit : État des connaissances. Références en Santé au Travail, 157, 21‑43. https://bit.ly/3EB7LqX

- Cordina-Duverger, E., Menegaux, F., Popa, A., Rabstein, S., Harth, V., Pesch, B., Brüning, T., Fritschi, L., Glass, D. C., Heyworth, J. S., Erren, T. C., Castaño-Vinyals, G., Papantoniou, K., Espinosa, A., Kogevinas, M., Grundy, A., Spinelli, J. J., Aronson, K. J., & Guénel, P. (2018). Night shift work and breast cancer : A pooled analysis of population-based case–control studies with complete work history. European Journal of Epidemiology, 33(4), 369‑379. https://doi.org/10.1007/s10654-018-0368-x

- DARES. (2022). Le travail en horaires atypiques en 2021 [Dossier Web]. DARES. https://bit.ly/3UIPZa9

- Un aperçu des facteurs de risque du cancer du sein. Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 205(5), 519‑527. https://doi.org/10.1016/j.banm.2020.10.018

- HAS. (2012). Décision n°76 du 24 mai 2012 du collège de la Haute Autorité portant adoption de l’attribution du label méthodologique de la Haute Autorité de santé à la recommandation de bonne pratique : Surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit (Avis et décisions de la HAS Décision n°76). Haute Autorité de Santé (HAS). https://bit.ly/3A8czRJ

- INRS. (2019a). Adaptez le contenu et l’environnement de travail – Travail de nuit / travail posté. Solution n°2 (Solutions de prévention ED 6325). INRS. https://bit.ly/3UENV2W

- INRS. (2019b). Formez et informez les équipes Travail de nuit / travail posté. Solution n°3 (Solutions de prévention ED 6326). INRS. http://bit.ly/3huCkFr

- INRS. (2019c). Optimisez les horaires et les rythmes de travail – Travail de nuit / travail posté. Solution n°1 (Solutions de prévention ED 6324). INRS. https://bit.ly/3tfgwAm

- INRS. (2019d). Travail de nuit et travail posté : Des ressources pour mieux prévenir les risques [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3CW24RZ

- INRS. (2019e). Travail en horaires atypiques – Effets sur la santé et accidents [Dossier Web]. INRS. http://bit.ly/3TzMgLO

- INRS. (2020). Adoptez la micro-sieste au travail Travail de nuit / travail posté. Solution n°4 (Solutions de prévention ED 6327). INRS. http://bit.ly/3fW3g0j

- INRS. (2021a). Travail en horaires atypiques. Ce qu’il faut retenir [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3huQLtc

- INRS. (2021b). Travail en horaires atypiques. Effets sur la santé et accidents [Dossier Web]. INRS. https://bit.ly/3TzMgLO

- INRS. (2022). Le travail de nuit et le travail posté – Quels effets ? Quelle prévention ? (ED 6305). INRS. http://bit.ly/3UEC2uj

- Lambert, A., & Langlois, L. (2022). Horaires atypiques de travail : Les femmes peu qualifiées de plus en plus exposées. Population & Sociétés, 599(4), 1‑4. https://doi.org/10.3917/popsoc.599.0001

- Mascret, D. (2015). Une surmortalité liée au travail de nuit [Article]. Le Figaro. https://bit.ly/3UrWEWH

- Menegaux, F., Truong, T., Anger, A., Cordina-Duverger, E., Lamkarkach, F., Arveux, P., Kerbrat, P., Févotte, J., & Guénel, P. (2013). Night work and breast cancer : A population-based case-control study in France (the CECILE study). International Journal of Cancer, 132(4), 924‑931. https://doi.org/10.1002/ijc.27669

- Nguyen, A. (2022). Le travail en horaires atypiques en 2021 (DARES Résultats No 52). DARES. https://bit.ly/3O8ZA8p

- Ponthus, J. (2020). À la ligne : Feuillets d’usine. Gallimard.

- Quéinnec, Y., Teiger, C., Terssac, G. de, & Barthe, B. (2008). Repères pour négocier le travail posté. Octares.

- Ravallec, C., & Laroque, C. (2019). Les horaires atypiques. Travail & Sécurité, 801, 12‑26. https://bit.ly/3TjYFD6

Sur le blog

- Mieux prendre en compte les facteurs professionnels du cancer du sein

Crédit photo jcgellidon